島津義弘の歴史まるわかり年表!

強靭なメンタルに天才的な戦術をもって強大な敵を打ち破り、九州の覇者となった島津氏・・・。

ここではその島津氏一の勇猛武将である島津義弘の歴史がわかるようにザーッと簡単に年表でまとめてみたわよ~♪

スポンサードリンク

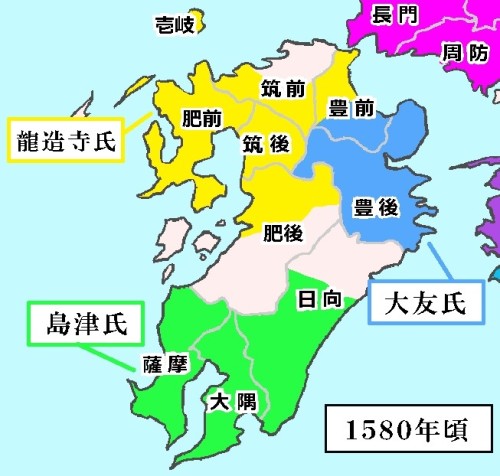

| ちなみに・・・ | 島津義弘が生まれる以前、大友氏が九州の大半を占める大勢力だった。 竜造寺氏は筑前の大名・少弐氏の家来。島津氏は戦国時代の九州ではに大友氏、竜造寺、島津の三大勢力が台頭していき、争いが繰り広げられていた。 |

|---|---|

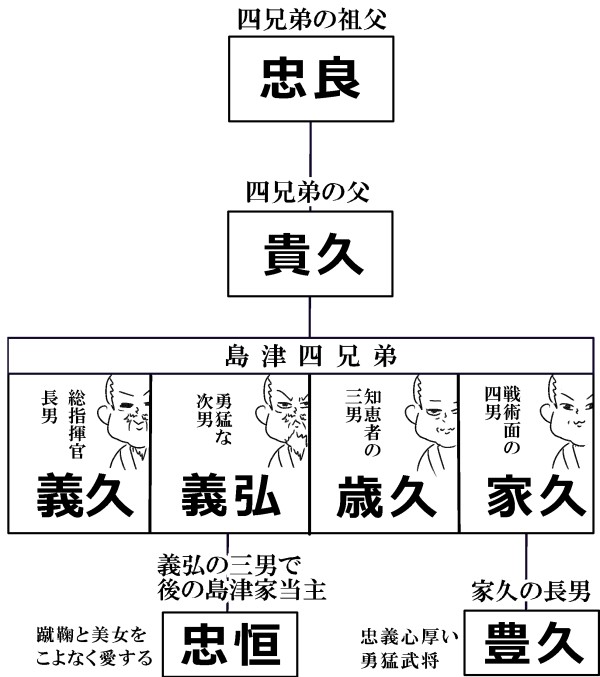

| 1535年 | 島津義弘、薩摩の伊作城で誕生。『島津四兄弟』の次男。 |

| 1554年 | 初陣 薩摩、大隅の国人勢力と大隅・岩剣城で戦う。 |

| 1557年 | 薩摩の国人・蒲生氏を攻める。蒲生範清は本拠である龍ヶ城を捨てて逃亡。

これ以降、近隣の国人勢力たちと小競り合いなどし、じわじわと勢力を拡大させていく。 |

| 1564年 | 日向の国人・北原氏が没落。北原氏の本拠地であった飯野城に島津義弘が入城する。以後25年間、義弘は飯野城を居城とする。 |

| 1566年 | 三山城の戦い 日向の国人・伊東氏の城を兄・義久、弟・歳久と共に攻めるが挟み撃ちに合い敗北。

この年、父・貴久が隠居。兄・義久が島津家の家督を継いで16代目当主となる。 |

| 1570年 | この年、ようやく薩摩の国人勢力をみな支配下に置いて島津氏が薩摩統一を果たす。 |

| 1571年 | 父・貴久が死去。 |

| 1572年 | 木崎原の戦い 日向の国人・伊東氏が3000の兵を島津領へ侵攻、義弘は策を講じて300の兵でこれを破った。

寡兵が多勢を破ったこの戦は『九州の桶狭間合戦』と呼ばれている。 |

| 1573年 | 大隅の国人達を傘下に置く事に成功、大隅統一を果たす。 |

| 1576年 | 日向の国人・伊東氏の高原城を攻略。これを機に伊東氏は衰退していく。 |

| 1577年 | 伊東氏は豊後の大友宗麟を頼り亡命、島津氏が日向を支配下に置くこととなった。 |

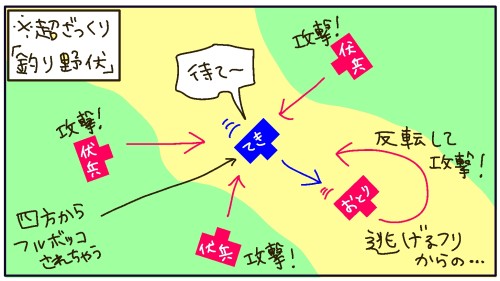

| 1578年 | 耳川(高城川)の戦い 大友氏が4万3000の兵を率いて日向へ侵攻してきた。島津氏は3万の兵を動員、『釣り野伏』という戦法を用いて勝利を収めた。

これにより大友氏の支配下にある一部の武将達が島津に与する事となったし、大友氏は衰退していくこととなる。 |

1580年頃の九州の勢力図

※空白は国人達などの小中勢力

| 1581年 | 島津義弘、肥後の国人・相良氏の水俣城を攻略。 |

|---|---|

| 1582年 | 龍造寺隆信の勢いに耐えかねた肥前の国人・有馬晴信が島津に援軍を要請、それに応えて龍造寺方の守る城を攻め落とした。

これを機に有馬晴信は島津の傘下に入ることとなった。 |

| 1584年 | 沖田畷(おきたなわて)の戦い 島津(家久が出陣)・有馬連合軍VS龍造寺の戦。

龍造寺2万5000(~6万とも)の大軍に対して、連合軍は合わせて5000程だったが島津軍が勝利。

大将の龍造寺隆信は討ち死に、龍造寺氏は島津の傘下に入る事となった。 |

| 1585年 | 龍造寺氏を破った事で、肥後・筑前の国人達が次々と島津氏に服属していく。この年、肥後を完全に手中に収める。

豊臣秀吉が『惣無事令(そうぶじれい:「大名同士で戦してはいけません!」というお触れ)』を出す。 島津氏の勢いに危機感を抱いた大友宗麟が豊臣秀吉に助けを求めたのが発端。 島津氏はこれを無視、戦を続ける事を選んだ。 |

| 1586年 | 大友領への侵攻を開始。兄・義久が指揮をとり、義弘と弟・家久が二手に分かれて豊後・筑前方面へ出撃。

苦戦する事もあったが大友氏の勢力下にある武将達を破り、着実に勢力を広げていく。

戸次川の戦い 豊臣秀吉が長宗我部元親・仙石秀久らを大友氏の援軍として九州に派遣、豊後の戸次川で弟・家久がこれを迎え撃ち得意の『釣り野伏』で撃破した。

この後、義弘は豊後の統治の為に府内城に入り、弟・家久は大友宗麟が守る臼杵城を包囲した。 |

1586年頃、戸次川の戦い後の九州の勢力図

この時点で島津氏が九州をほぼ制圧、大友氏はがけっぷち状態。

スポンサードリンク

| 1587年 | 九州征伐 豊臣秀吉が20万もの大軍を率いて九州に上陸。

薩摩が狙われているとの事でやむなく豊後を捨てて撤退する事になったうえ、九州の諸大名・国人達が続々と豊臣軍に降っていった。

根白坂の戦い 義弘と弟・家久が日向で豊臣軍と戦う。島津軍はほぼ壊滅状態となるほどに惨敗、なんとか国元へ帰還した。 この後、義弘はまだ戦う姿勢を見せていたが、兄・義久が豊臣秀吉に投降した事で戦は終結した。

島津が秀吉に降伏してすぐ、弟・家久が死去。(一説によると病死) |

|---|

九州征伐後の島津の領地

あと一歩で大友氏を滅ぼして完全に九州の覇者となっていたのに、九州征伐によって島津氏は薩摩・大隅・日向(一部)を安堵されるのみとなってしまった。

そしてこの時期、義弘が島津家の当主となったとされている。

が、正式な記録はないらしいし、兄・義久が依然として政や軍事の決定権を持っていたとのこと。

| 1592年 | 文禄の役 一度目の朝鮮出兵に参戦。

この年、秀吉を嫌う島津家家臣の一部が肥後国で一揆を起こした。 |

|---|---|

| 1593年 | 義弘の次男・久保(ひさやす)が朝鮮出兵中に病死。 |

| 1597年 | 慶長の役 二度目の朝鮮出兵に参戦。 |

| 1598年 | 泗川の戦い 島津軍7000VS明・朝鮮連合軍20万というありえない兵力差にもかかわらず勝利している。

あまりの強さに『鬼石曼子(グイシーマンズ:鬼島津の意味)』と恐れられた。

露梁(ろりょう)の海戦 朝鮮出兵の最中に豊臣秀吉が死去。日本へ兵を退くこととなる。。 |

| 1599年 | 庄内の乱 島津家内でのお家騒動。島津家家臣・伊集院忠真が反乱を起こした。 |

| 1600年 | 関ヶ原の戦い 西軍として関ヶ原に出陣。

西軍が総崩れとなった後、島津軍は少ない軍勢で東軍だらけの戦場に取り残された。 島津軍は『捨てがまり』という捨て身の戦法で敵中突破、義弘は沢山の家臣を失いながらも無事に薩摩へ帰国した。

戦後、島津家は外交によってお咎めを受ける事なく領土を安堵されている。 |

| 1602年 | 義弘の三男・忠恒が島津家の家督を継ぐ。 |

| 1611年 | 兄・義久が病死。 |

| 1619年 | 島津義弘83歳で死去。(死因は不明) |

スポンサードリンク

島津義弘の関連記事

|

|

|

|

スポンサードリンク

くうはく埋め くうはく埋め

楽しんでいただけたらイイネ!