徳川家康の歴史をわかりやすく、イラスト沢山でご紹介!

2023年、大河ドラマが徳川家康で盛り上がってるぅ!

…ということで、イラスト沢山盛り込んで家康の生涯の歩みをわかりやすぅ~く、なるべく簡単にご紹介!

これまでの予習と、これからの歴史の流れの把握に是非お役立ちいただけると幸いよ~!

ゆるりと見てってね♪

スポンサードリンク

徳川家康、幼少期から波乱!隣国の織田や今川と色々あった

1542年…

徳川家康、三河(愛知県)の岡崎城にて誕生。

幼名は竹千代。

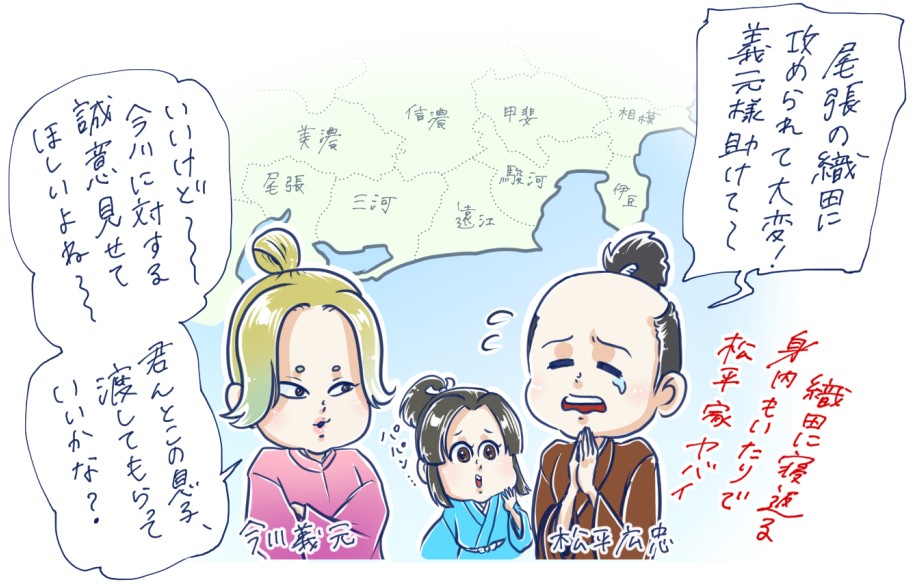

この時、家康は『松平』姓。

家康が産まれる前の松平氏は一時は三河を支配する大きな勢力だったが、

家康の父・広忠の時代になるとお家騒動や尾張の織田氏の侵攻によりその勢いは衰える。

松平氏は今川義元に従うことで三河に勢力を維持していた。

1547年…

徳川家康は織田氏の人質となる。

今川義元への人質として駿府へ行くはずだったが、身内の裏切りにより護送中に今川氏の敵である織田氏に売られてしまい、尾張で過ごすこととなる。

が、その2年後の1549年…

今川義元の家臣・太原雪斎が織田方の城を攻め落とし、織田信広(信長の兄)を捕えて竹千代と人質交換を行ったことで家康は今川氏の人質となる。

これ以降、駿府でしばらく過ごすことになる。

1555年に元服して松平元康と名を改める。

1557年…

今川家所縁の女性である瀬名姫と結婚。

その3年後の1560年、織田信長と今川義元の間で桶狭間の戦いと呼ばれる戦が起こるのだが、家康は今川方の武将としてこれに参戦する。

この戦で今川義元が討ち死にしてしまう。

その後、今川家が混乱状態にあるのを好機とみて家康は独断で三河へ帰国して独立し、岡崎城主となる。

家康、織田信長と同盟を結ぶ。共に強敵と戦い、成長していく

1562年…

尾張の織田信長と同盟を結ぶ。

その翌年の1563年、名を家康と改める。

そしてこの年、三河で一向一揆が起こるが翌年には徳川家康がこれを無事に鎮圧している

その後の1566年…

家康は『松平』から『徳川』に姓を改める。

1568年…

甲斐の武田信玄と同盟を結び、家康は遠江、信玄は駿河から…と今川領へ攻め入る。

が、その途中、武田軍が約束を破って徳川領とするはずの遠江を侵し始めたので、家康は信玄と決別することになる。

その後は相模の北条氏の仲介のもと、今川氏真(義元の跡継ぎ)の籠る掛川城を無血開城させた。

今川氏を降した家康は、遠江を手中に収めた。

その後、家康は三河の岡崎から遠江へ移り、浜松を本拠地とした。

1570年…

織田信長・徳川家康連合軍VS浅井長政・朝倉義景連合軍の姉川の戦いで家康連合軍が勝利。

この時期、織田信長は浅井氏、朝倉氏以外にも足利義昭将軍や石山本願寺らと対立して敵の多い状態だったけど、家康は信長のよき同盟相手として信長を支持し続けている。

この時期、家康は武田信玄の侵攻に手を焼いていた。

1572年には三方ヶ原の戦いと呼ばれる戦が起こり、武田軍に惨敗する。

この戦で家康は命からがら敗走し、武田軍の勢いに恐怖して脱糞したそうな。

家康にとってかなりのトラウマ、脅威となっていた武田信玄…

だが、この翌年に武田信玄は死去した。

三河に着手していた信玄が死去したことで武田軍は甲斐へと撤退、武田氏の攻撃の手が緩んだ事で家康は盛り返し勢力を回復していく。

そして1575年…

徳川家康・織田信長連合軍VS武田勝頼(信玄の跡継ぎ)の長篠の戦いでは武田軍に勝利している。

ちなみにこの年、井伊直政が家康に仕えている。

後に徳川四天王と呼ばれる家康の頼もしい家臣4名が徳川家に揃った。

家康最古参の家臣酒井忠次!

最強武将と言われがち本多忠勝!

やんちゃでメンタル強い榊原康政!

イケメンすぎると噂の井伊直政!

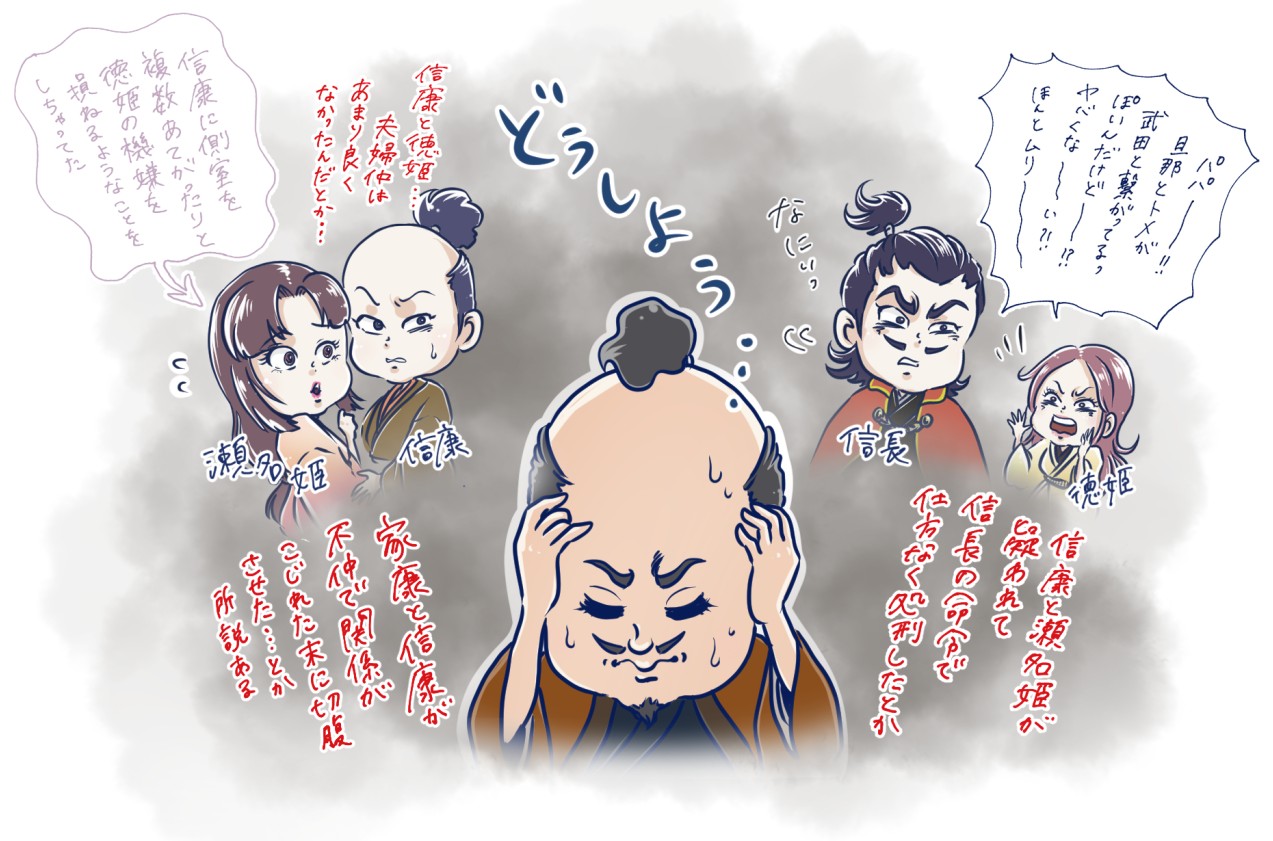

1579年…

家康の正室・瀬名姫と嫡男・信康が武田氏と内通しているとの話を聞いた織田信長は、両者を処刑するよう家康に命令した。

家康は徳川家を守る為に2人を葬る決断をする。

(動機は所説アリ)

妻・瀬名姫は家臣が殺害し、信康は切腹した。

ちなみに家康の次男となる『結城秀康』が1574年に誕生しており、三男となる『徳川秀忠』が1579年に生まれているのだが、

後に跡継ぎに選ばれるのは徳川秀忠のほうである。

織田信長の死、豊臣秀吉の台頭で家康の歴史も大きく動いていく

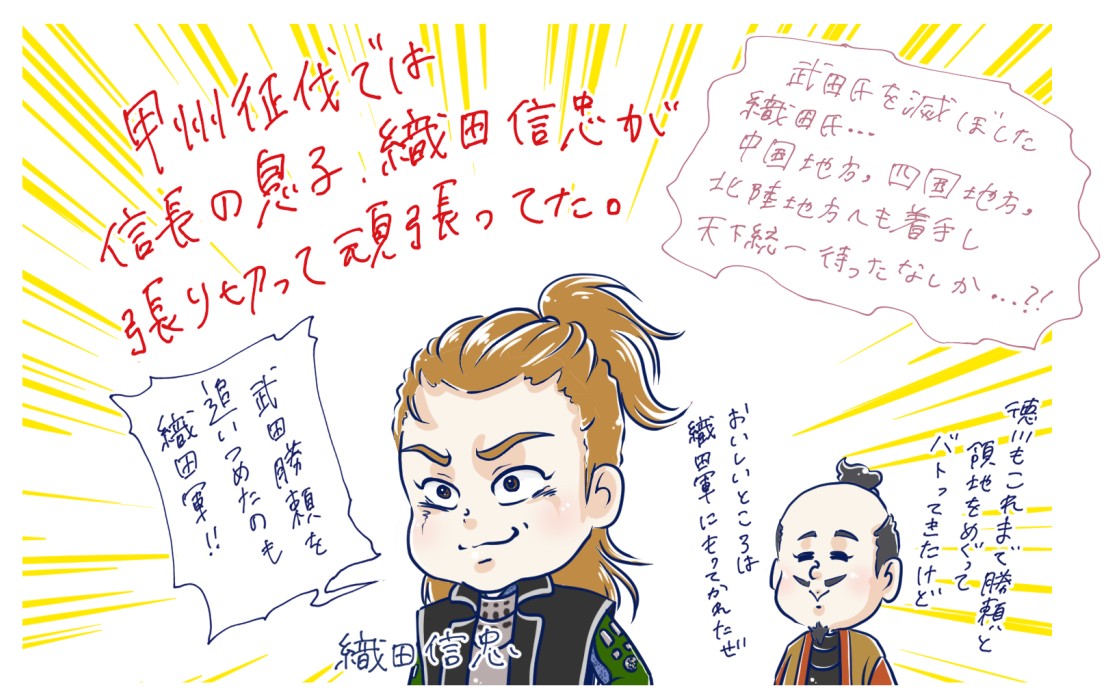

1582年…

織田信長と徳川家康は結束して武田勝頼の領地に攻め入る。

俗にいう『甲州征伐』。

織田軍は信濃方面から、徳川軍は駿河方面からと兵を進めた。

家康は武田家家臣・穴山梅雪を調略して味方に付けるなどして駿河を押さえ、甲斐へと侵攻した。

織田、徳川の侵攻で武田家では家臣の離反や兵の逃亡が相次ぐ。

その結果、武田勝頼は戦う術を失くし自害に追いこまれた。

武田氏滅亡後、徳川家康は織田信長から駿河一国を与えられた。

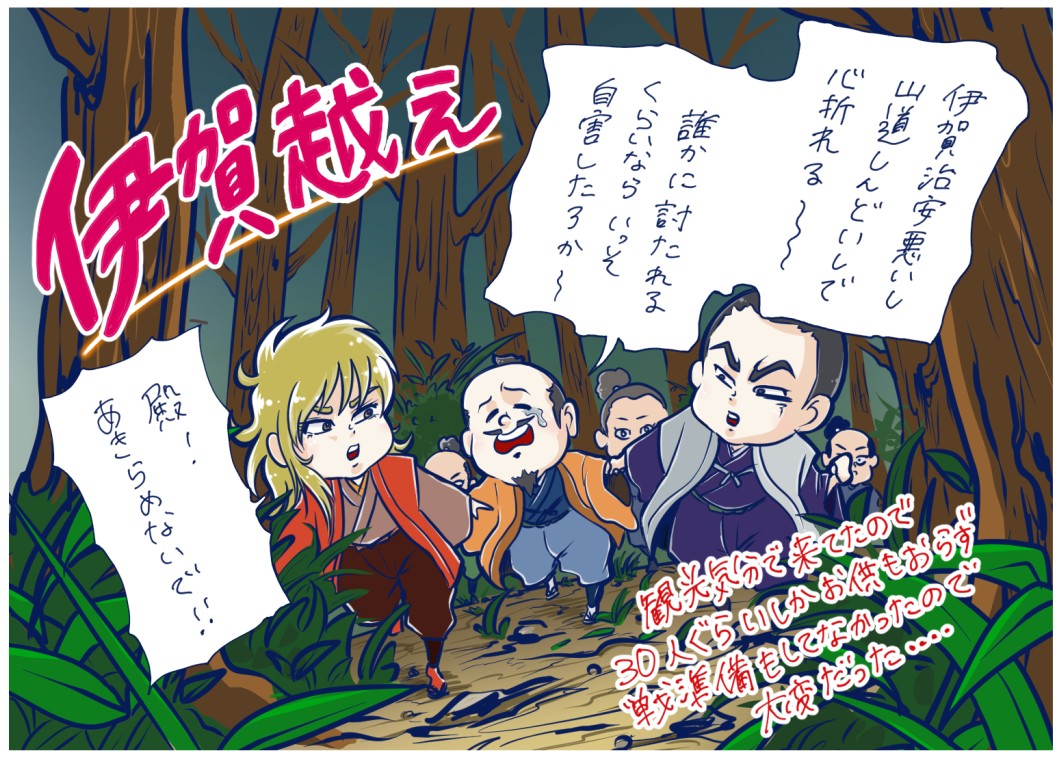

甲州征伐からおよそ3ヶ月後…

織田信長が京都の本能寺で明智光秀に襲撃されて死去するという大事件が起こる。

この『本能寺の変』が起こる前、徳川家康は少数で堺に観光に来ていた。

信長と親しい関係にあった家康は明智勢に狙われる可能性があり危険な状態だったので、急ぎ伊賀を経由して三河の岡崎城へと逃げ帰った。

本能寺の変は家康にとっても大事件。『伊賀越え』で九死に一生を得た。

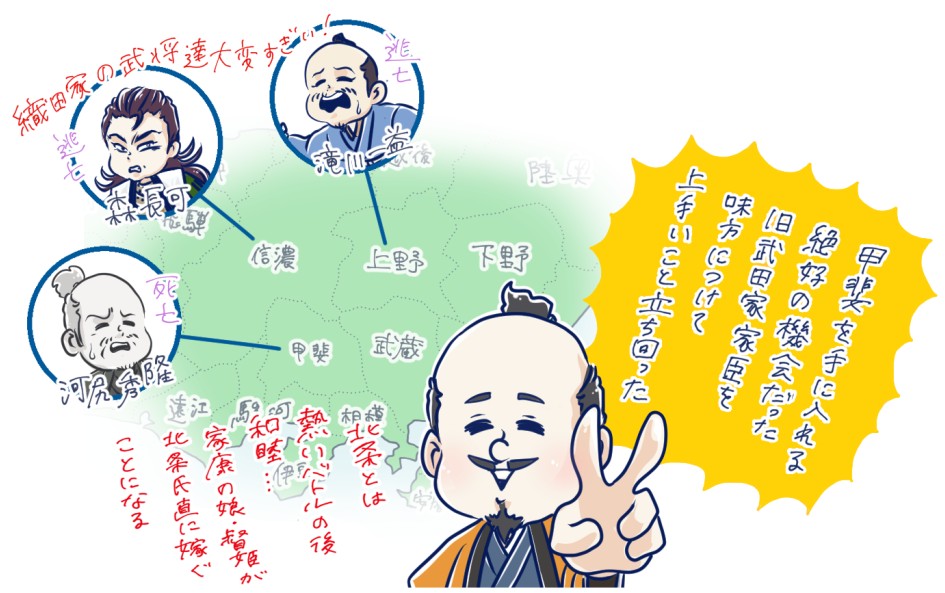

織田信長の死により、旧武田領を巡って『天正壬午の乱』と呼ばれる争乱が起こる。

武田氏滅亡後は織田家の武将が甲斐・信濃・上野の新領主となっていたのだが、入領して間もなかったのでその土地の人々をまだ掌握できていなかった。

その為、信長の死をきっかけに旧武田領ではクーデターが頻発。

織田家の人間は土地を追われて甲斐・信濃・上野は領主不在の無法地帯となっていた。

その領地を狙って徳川家康ほか北条氏政、上杉景勝、真田昌幸らが旧武田領へと攻め入る。

色々あった結果、家康は新たに甲斐・信濃(の一部)を手に入れ、駿河・遠江・三河を合わせて計5ヶ国およそ150万石を領する大大名となった。

徳川家康が東海道でブイブイいわしている一方…

日本の中心部では信長の築き上げた勢力を引き継ぐ形で豊臣秀吉(この時まだ羽柴姓)が台頭していった。

徳川家康と豊臣秀吉の戦い

秀吉は1583年に賤ヶ岳の戦いと呼ばれる戦で柴田勝家に勝利し、織田家家中で1番の実力者となっていた。

※秀吉と柴田勝家は同じ織田家家臣だけど、信長亡き後に織田家の跡継ぎを巡って対立していた。

信長の孫・三法師はまだ幼く、信長の次男・信雄では実力不足で織田家の指揮が執れないので秀吉が織田家の実権を握っている状態…

そんな現状をよく思わない織田信雄は秀吉を倒そうと試み、長年の織田家の同盟相手である徳川家康に協力を要請した。

家康はそれを承諾、1584年に小牧長久手の戦いと呼ばれる戦が起こる。

この戦は和睦して終結している。

戦闘では徳川軍が勝利する場面があったが、その後、秀吉の調略により秀吉が優位にたつ結果となった。

1585年…

徳川の傘下にあった真田昌幸が離反。

沼田領問題が解決するのはまだ先…

事の発端となったのは沼田領問題。

※天正壬生の乱で徳川と北条が和睦した際、話し合いで上野の沼田領は北条の所有地と決まったのだが、真田が「沼田は真田が自力で手に入れた土地なのに渡せってのはおかしいだろ。」とゴネ続けていたので面倒くさいことになってた。

徳川と真田の間で第一次上田合戦と呼ばれる戦が起こる。

怒った家康は信濃へ兵を送り、真田昌幸の居城である上田城を攻めさせたのだが敗北してしまう。

1585年…

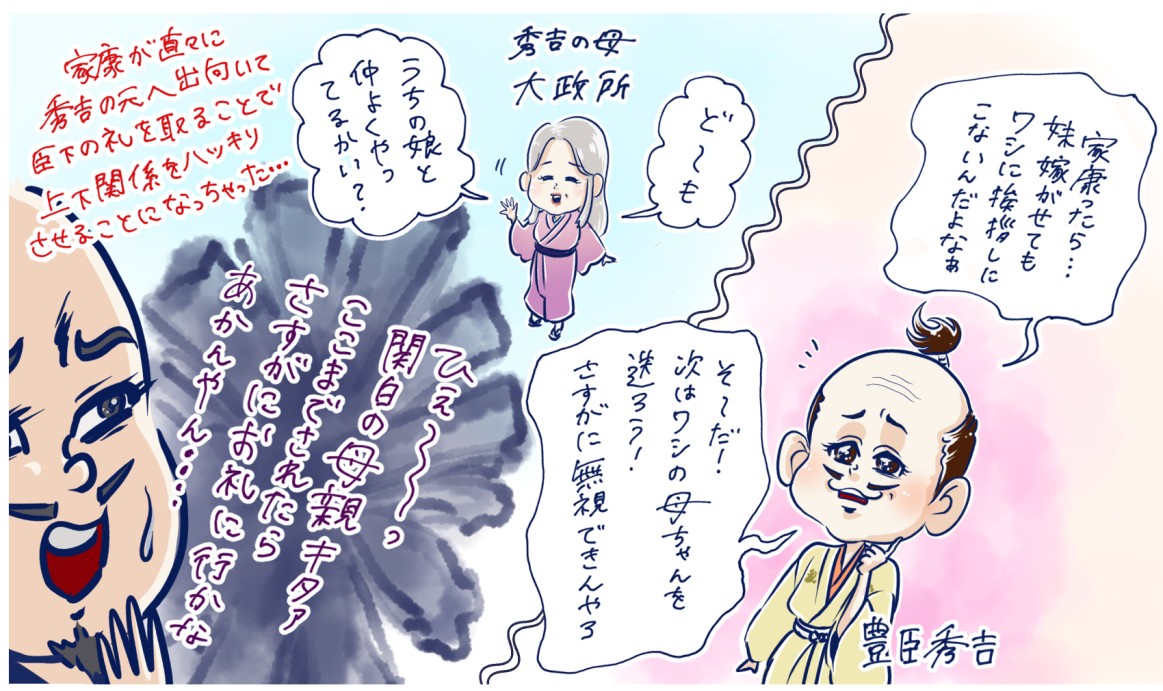

豊臣秀吉は関白(天皇の補佐役)に任命され天下人同然の地位となった。

この翌年、徳川家康は豊臣秀吉の妹・朝日姫と結婚する。

家康を懐柔させたい秀吉が強引にまとめた縁談であった。

この後、ついに家康は豊臣秀吉に臣従する。

スポンサードリンク

秀吉の天下の時代!家康は豊臣政権下で大きな地位を築く

中国地方の毛利輝元

北陸地方の上杉景勝

四国地方の長宗我部元親

九州地方の島津義久

…などなど、地方の大名達を臣従させていた。

あとは関東・東北地方の大名達を懐柔すれば天下統一達成という状況。

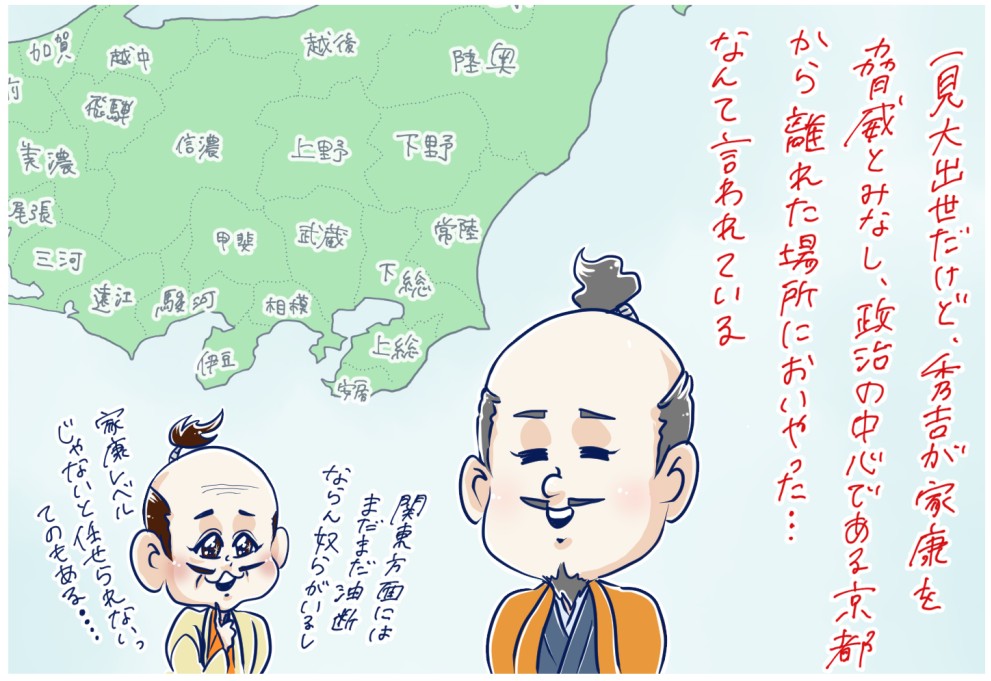

…ということで、秀吉は反抗的だった関東の北条氏を成敗する為の戦、小田原攻めを行い北条氏を滅ぼした。

徳川家康もこの戦に参加。

戦後の論功行賞で家康は関東へと移封され、上野・武蔵・相模・下総・上総・伊豆・下野(約半分)の七国を領する250万石の大大名となった。

(家康が全国No1の石高を誇っていた。)

秀吉は東北方面も無事に平定して天下統一を成し遂げてしまった。

1592年…

文禄の役と呼ばれる一度目の朝鮮出兵が行われる。

家康は肥前の名護屋城に在陣したのみで渡海していない。

※名護屋城は朝鮮出兵の際に日本軍の基地となっていた場所。

現地の日本軍は調子よく朝鮮を攻略していったのだが、明(今の中国)から援軍がやってきたことで苦戦を強いられることになる。

その後、日本と明とで和睦交渉をするが交渉決裂となり、1597年に慶長の役と呼ばれる二度目の朝鮮出兵が行われる。

(家康は二度目の朝鮮出兵も渡海せず。)

日本軍は再び朝鮮の地を侵攻するのだが、1598年に豊臣秀吉が死去したのを機に全軍撤退し、朝鮮出兵は終了となった。

家康は秀吉が死去する前、俗にいう『五大老』に選ばれ豊臣政権のトップ役職ともいえる重役に付ついている。

秀吉の死後はこの五大老による合議で政を進めていくことになる。

ちなみに五奉行なる役職もある。

待ちに待った家康のターン!天下取りの邪魔になる大名は潰す

豊臣秀吉の死後、徳川家康が覚醒する。

秀吉は家康を筆頭に大名ら皆で協力して政を行い、豊臣家を盛り立ててくれる事を願っていたが…

その願いは叶わなかった。

1599年…

石田三成が同じ豊臣家の武将達に(加藤清正や福島正則など)に嫌われすぎて襲撃されるという事件が起きる。

徳川家康は間に入り騒動を収め、豊臣家の忠臣である石田三成を隠居させた。

この後、家康は大坂城に入って政を行うことになる。

そして家康はこの頃、加賀の前田利長(前田利家の跡継ぎ)が謀反を企んでいるとして加賀へ攻め入ることを考える。

が、前田利長の母が人質として江戸にやってきたので取りやめとなった。

そして1600年…

会津の上杉景勝が謀反を企んでるとの噂を聞いた徳川家康は、どういう事かと上杉氏を問い詰めるが、

上杉景勝の家臣である直江兼続から『直江状』なる家康に反抗的な内容のお手紙がきたので、成敗すべく会津へと出兵する。

そんなこんなで会津へと向かっていた家康だが、途中で石田三成が打倒家康を掲げて挙兵したことが発覚…

家康は会津征伐を中断し、急遽大坂方面へと引き返した。

その後、全国各地の大名を巻き込んで大規模な戦が起こる。

これに至るまで、徳川家康と石田三成はそれぞれ全国各地の大名とコンタクトを取り味方を増やすべく努めてきた。

天下分け目の関ヶ原の戦いで勝利!徳川の時代がくる

美濃の関ヶ原にて徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が戦う。

小早川秀秋など裏切りチームの活躍もあり、家康率いる東軍が勝利を収めた。

戦後、家康は石田三成を中心としたアンチ家康勢を処刑、改易するなどして天下取りの邪魔者となる武将達を一掃した。

家康はまだこの時点では豊臣秀頼を支える大名という立ち位置にいるが、

もはや敵なし怖いものなし!の実質天下人みたいなものであった。

1603年…

徳川家康、征夷大将軍(将軍:武家のトップの地位)に任命され江戸に幕府を開く。

将軍という役職名を与えられたことで天下人の地位を確立した。

その後、家康は1605年に三男・徳川秀忠に将軍職を譲り、駿府に移り大御所として政に携わっている。

1611年…

二条城で豊臣秀頼と会見する。

秀忠将軍就任の時など、これまで豊臣秀頼は家康と会見する事を拒み続けていたが、ついに秀頼が家康に会うために上洛した。

徳川家康の力を改めて世に知らしめることとなる。

1614年…

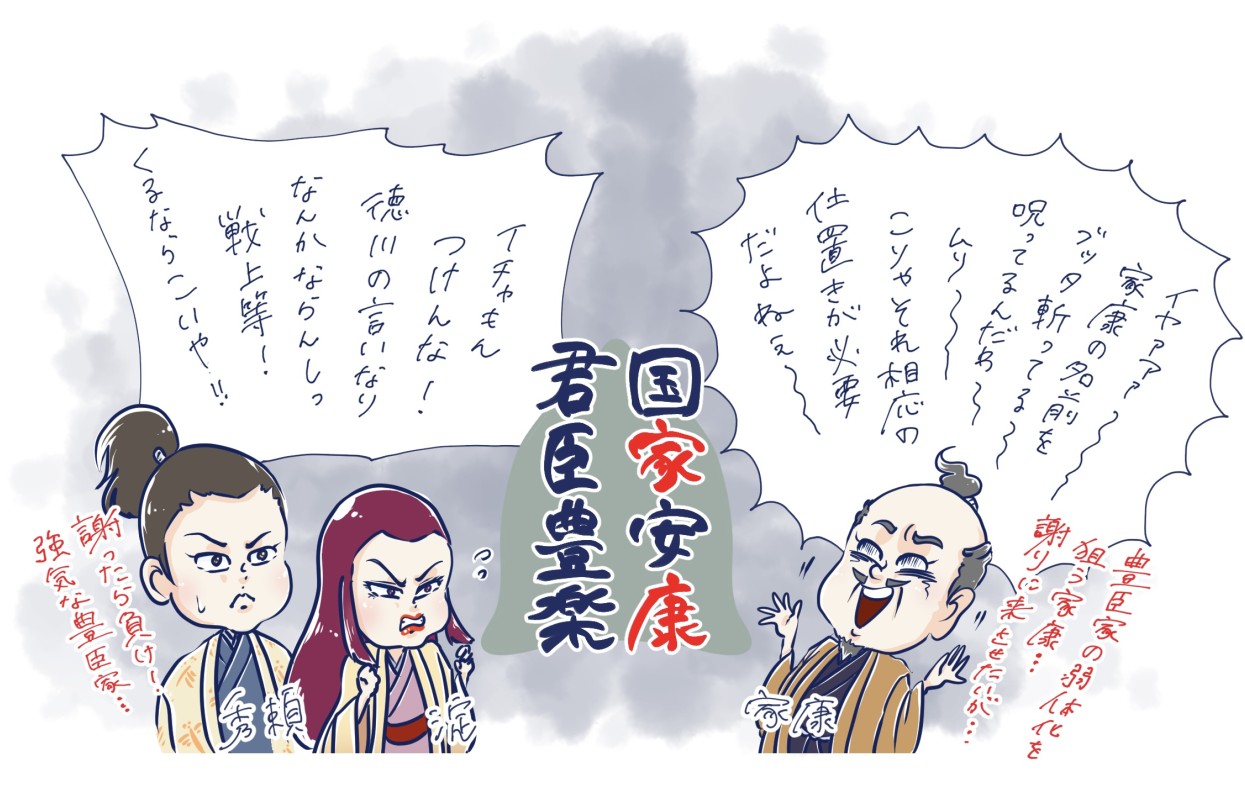

俗にいう方広寺鐘銘事件が勃発。

豊臣方が作った鐘に『国家安康』と記されているのだが、それが家康の名を分断し呪っているとして豊臣方を非難した。

徳川方は豊臣方に不利な条件の和解案を出すが豊臣方はそれを拒否、もともと不穏だったところもっと関係が悪化して大坂冬の陣と呼ばれる戦が起こることとなる。

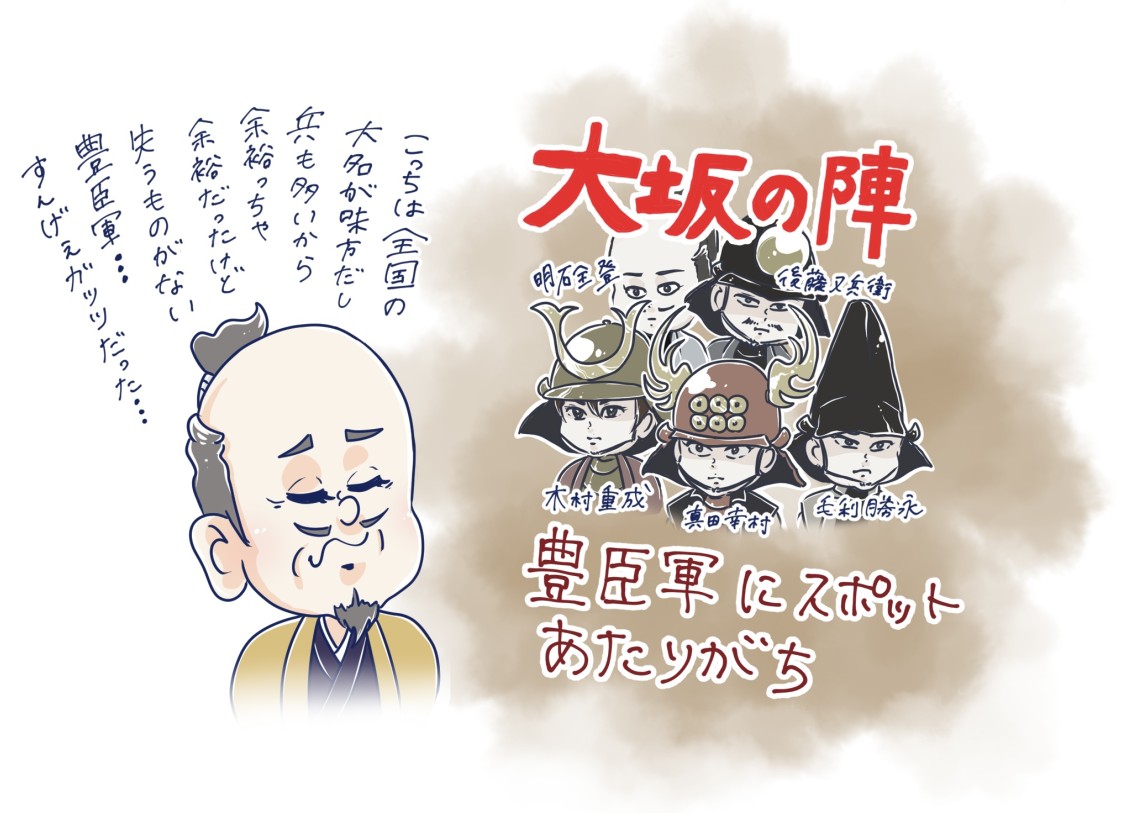

家康は全国各地の大名を味方につけ大坂城を攻めるも落城させるに至らず、大坂冬の陣は和睦を結んで終結させた。

(徳川有利な展開で)

しかし大坂冬の陣から4ヶ月もたたない間に豊臣方に不穏な動きアリ。

1615年…

家康は再び挙兵し、大坂城を攻めた。

大坂夏の陣と呼ばれるこの戦で家康は勝利し、豊臣秀頼とその母・淀殿は自害して豊臣氏は滅亡した。

大坂の陣は冬も夏も豊臣軍の真田幸村が大活躍したことで有名。

徳川家康は夏の陣で真田軍に猛烈に攻められ、本気で死を覚悟したという。

1616年…

徳川家康、75歳で死去。

病にて駿府にて息を引き取る。

これ以降は大きな戦もなくおよそ260年間、徳川による平和な時代が続いていくことになる。

1867年に15代目将軍・徳川慶喜が政権を朝廷に返上したことで、徳川の時代及び武士が日本を総べる時代が終わった。

次に日本の歴史を大きく変える人物がでてくるのはいつになることでしょう…。

スポンサードリンク

くうはく埋め くうはく埋め

楽しんでいただけたらイイネ!