本多忠勝、戦国最強と名高い武将!逸話や魅力をゆるりとご紹介

| 生涯 | 1548年~1610年 |

|---|---|

| 出身 | 三河(愛知県) |

| 全盛期 | 伊勢桑名15万石 |

| 主君 | 徳川家康 |

| 有名な親族 | 本多忠高(父)、忠政(長男)、稲姫(娘)、真田信幸(娘婿) |

| 思い出の戦 | 姉川の戦い、三方ヶ原の戦い、長篠の戦い、小牧長久手の戦い、関ヶ原の戦い |

| 本多忠勝といえば | 戦国最強、天下無双、蜻蛉切り、伊賀越え、別名は平八郎 |

スポンサードリンク

本多忠勝の逸話や歴史をゆるりと解説

本多忠勝は徳川四天王の一人であり、家康一筋に忠義を尽くしてきた戦国武将~!

生涯で57度戦にでて、一度も怪我をした事がないという伝説を持つ『戦国最強』と名高い爆イケ武将ね!

彼、とにかく勇猛果敢で強い!ってイメージが強いかもだけど…

でもただ突っ込んでいく荒武者のようなものではなく、冷静沈着で判断力もあるとっても頼れる武将だったんですって~。

今回はそんな本多忠勝をゆるりとご紹介~!

織田信長も嫉妬した?幼い頃から男前な本多忠勝の逸話

徳川家康には父、祖父の代と代々仕えてくれる譜代の家臣がいます。

本多忠勝の父や祖父も、三河で家康の父や祖父に仕えてきました。

そう、本多家は代々ゴリゴリの三河武士なのであります。

そして本多忠勝は家康より6歳年下で、幼い頃より武士として活躍していました。

初陣も13歳と早かったようです。

そして忠勝が14歳の時、徳川家の武士としての貫禄を十分に見せつけるこんな出来事がありました。

徳川家康が織田信長と同盟を結ぶ為に尾張の清洲城へ向かった時の事・・・、

清洲の城下町では

かつて織田家の人質であった三河の坊ちゃんがやってきたぞ!

立派な武士に成長したそうだ!

とのことで、家康を一目見ようと沢山のギャラリーが集まってきたそうです。

本多忠勝はこの騒ぎに、槍を手にとり家康の前に出ると…

我が殿は信長様との会見の為にここへきただけ!

何をそんなに騒ぎ立てる!無礼であるぞ!

とギャラリー達に一喝しました。

この後、この出来事を聞いた織田信長は忠勝の男っぷり、忠義心に感心して羨んだといいます。

家康はホント家臣に恵まれてると思うんだわ。

やつらの信頼関係に嫉妬しちゃう。

姉川の戦いで本多忠勝は最強武士と一騎討ち!

1570年…

織田・徳川連合軍VS浅井・朝倉連合軍の姉川の戦いに本多忠勝も参加。

この戦で徳川軍は、朝倉軍に奇襲をかけて敗走させるなどの活躍をしています。

そしてその朝倉軍には、北国一の猛将と言われる真柄十郎左衛門(まがらじゅうろうざえもん)という武将がいたのですが、

忠勝はこの真柄十郎左衛門と一騎討ちをしたという伝説があります。

この十郎左衛門、太郎太刀という名の2m30cmもある刀を自在に操り軽く十数人を斬り伏せてしまう化け物武士でした。

姉川の戦いの時、勇猛果敢と言われる三河武士達も、さすがにこの真柄十郎左衛門の鬼神っぷりに恐れおののいて近づくことができなかったそうです。

そんな中、果敢に十郎左衛門に挑んだ本多忠勝の姿は徳川軍の士気を大いに上げたといいます。

しかし、残念ながら忠勝は真柄十郎左衛門を討ち取ることができませんでした。

その後、徳川軍の向坂式部という武将が十郎左衛門に挑み、さらに数人が加勢してやっと討ち取ることができたそうです。

勝てなかったんかい!なんて思わないでね?

これにいたっては忠勝の男気を評価してくれよな!

ちなみに姉川の戦いは織田・徳川連合軍が勝利しているぞ!

ピンチに強い本多忠勝!in三方ヶ原の戦い

1572年…

武田信玄が徳川家康の領内へ侵攻してきたことがきっかけで『三方ヶ原の戦い』と呼ばれる戦が起こりました。

この三方ヶ原の戦いで家康は、倍の兵力を引き連れている武田信玄に果敢に挑むも惨敗…

家康は

討ち死に上等!

最後まで戦う!!

とヤケクソになり、

家臣達はそんな家康を無事に居城へ連れて帰る為に、必死で武田軍と戦い撤退するわけですが、

本多忠勝はこの戦で武田軍最強と言われる山県昌景の軍勢とぶつかり、一時は忠勝側が優位に立つほどに奮戦したといいます。

この三方ヶ原の戦いは、家康を守る為に沢山の家臣が討ち死にしました。

家康も武田軍の凄まじい勢いに恐怖して撤退中に脱糞してしまったほどです。

かなり苛烈であったこの戦で本多忠勝は、武田家家臣最強の山県昌景の軍勢と戦い無傷で生還しているんだからホントに凄い武将であります。

武田家の武将達からも、

家康に過ぎたるものは二つあり、唐のかしらに本多平八

(本多忠勝ハンパない!家康なんかにはもったいないぜ!)

と評価されております。

※唐の頭(からのかしら)とは、ヤクという動物の毛で作った兜についてる飾りの事で、輸入品の超高級品。

忠勝も唐の頭もワシにはもったいないって…?

ディスられておる…?

徳川家康を救った伊賀越え!大活躍の本多忠勝!

1582年…

織田信長が明智光秀の襲撃を受けて死去するという一大事件が起きました。

そう、『本能寺の変』であります。

この時、徳川家康は織田信長に招かれて大坂の堺に滞在していたのですが、

織田信長と同盟関係にあった徳川家康は、明智光秀に狙われる可能性があるということで結構な緊急事態でありました。

堺は織田信長の支配下にあり安全地帯であったし、観光気分の家康はもちろん戦支度なんかしているはずもなく…

まさかこんな事が起こるとは思わんよね!

急いで三河へ帰るぞ!

光秀やその仲間に見つかったらヤバイ!

明智光秀の伏兵に見つからないようにするには、本能寺の変が起こった京都からなるべく離れたルートかつ最短距離で帰るのが一番。

家康達は伊賀を通って三河へ帰還することにします。

世に有名な『伊賀越え』であります。

光秀に見つからないルートといえどこの伊賀の地は、野盗や野武士などの荒くれ者が生息する危険な地でした。

さらにそれをなるべく避ける為にも獣道などを行くことになるし、本能寺の変を知った者達から落ち武者狩りに合う危険もありました。

十分な戦支度もなく、共の数も30名程…

家康はあまりのハードな状況に心が折れてしまいます。

無様に逃げ回って敵に討たれてしまうくらいなら、信長様に殉じてここで自刃しようか…。

殿…

無念でございます…。

家康も家臣らも弱音を吐き、諦めかけていたのですが…

諦めてはなりません!

忠勝だけは違いました。

どんな手を使ってでもこの窮地を切り抜け三河へ帰るのです!

そうすれば信長様の仇討ちだってできる!

信長様に殉ずるのはその後でもよいでしょう!

忠勝は皆がお通夜モードの中、一人家康を励ましたのでした。

必ず無事に殿をお家に連れて帰ります!

忠勝は襲い来る敵を槍で突き倒し、時には

もう走れないよぅ

なんていうポッチャリ主君をおんぶしてあげたりしながら無事に伊賀を越え、三河に帰還したのであります。

伊賀越えは『家康の人生で死ぬかと思った出来事ベスト3』に入る大事件だったのだ。

あの時忠勝がいなかったら、ワシの人生はとっくに終わってたね。

忠勝には本当に感謝…。

槍働きだけでなくメンタルも強くて男前な本多忠勝。なのであります。

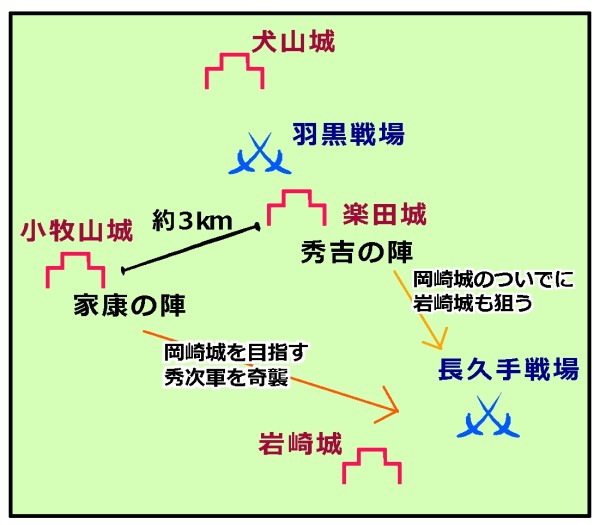

秀吉も認めた!小牧長久手の戦いでの本多忠勝

1584年…

羽柴秀吉と徳川家康・織田信雄連合軍の間で起こった『小牧長久手の戦い』で、本多忠勝は秀吉に

天下無双の武士じゃ〰!

と言わしめる活躍をしております。

この戦、初めは小牧の地で睨み合いをしておりましたが、羽柴軍は密かに家康の本拠地・岡崎城を攻めるべく、こっそりと兵の一部を動かしました。

その策に気づいた家康は兵を分けて羽柴軍を長久手の地で奇襲、ここでの戦で勝利を収めました。

これに怒った秀吉は、大軍で兵を差し向けることとします。

この時、忠勝は小牧の陣で留守を預かっていたのですが、この羽柴軍の動きを知ると、

先の戦で味方の兵は疲労しきっている!

家康様が兵を立て直す時間を稼ぐぞ!

我々が先頭に立って秀吉の軍と戦って少しでも敵の進軍を遅らせるのだ!

と、たった500の兵を連れ、8万はいるであろう秀吉軍の前に立ちはだかりました。

そしてこの凄まじい兵力差の中、忠勝は鉄砲を撃ち込むなどして秀吉軍を煽りに煽りました。

オラオラッ!

こいよっ!戦しようぜ!!

秀吉はそんな忠勝を見て

あの者は家康の勝利の為、死を覚悟して我々に立ちはだかっているのだ!

凄まじい度胸!

見事天晴れ、奴は天下無双の武士である!

と褒め称え、

本多忠勝を討ち取るチャンスですぞ!

という家臣の意見を

あんな勇者をこんなところで死なすのはもったいない!!

との事で却下したんだとか。

秀吉にスカウトされるも忠勝は泣いて断った?!

小牧長久手の戦いで本多忠勝の勇士に心底惚れ込んだか、豊臣秀吉はその後、このような行動にでています。

1590年…

関東の北条氏を降して天下人となった秀吉は、諸大名が集まった際、前に忠勝を呼ぶと

四郎は誠の勇者であったと語り継がれている!

この四郎に勝る勇者にこの甲冑を与えたいと思っていたのだが、本多忠勝の他にいないと思うのだ!

と、諸大名の前で褒め称え、源義経の家臣・佐藤四郎という者の甲冑を忠勝に与えました。 ※源義経は平安時代の英雄。

大名達の前で天下人から賞賛され、かつての英雄の家臣の甲冑を与えられる…

これはもう凄まじく名誉なことであり、忠勝の面目は立ちまくりなのであります。

どやっ

しかしこれだけでは終わりませんでした。

この秀吉の忠勝アゲは下心あっての事だったのです。

後日・・・

ねぇ、忠勝くん。

君の事を真の勇者だと全国の大名達に示してあげたこの秀吉と、主君の徳川家康…どっちをとる?

えっ。

ねぇ?ねぇ?

どっち?

秀吉は忠勝にしつこく問いました。

秀吉は忠勝が家臣に欲しかったのです。

天下人という超絶権力者からの凄まじいパワハラであります。

忠勝はこの問いに涙を浮かべながら

秀吉様のご恩は何よりも深いものです。

しかし忠勝は家康の譜代の家臣、簡単に答えられる事ではありません…。

と気まづい答えをするのが精一杯だったそうです。

うーん、残念。

スポンサードリンク

関ヶ原の戦いではちょっと不満だった本多忠勝

徳川家のエース武将である本多忠勝ですが、1600年に起こった『関ヶ原の戦い』ではなかなか自分の満足する戦働きができなかったようです。

家康の命令なので仕方ないですが、忠勝の軍の主力は息子の忠政に預け、忠勝はわずか500の兵を率いるのみであり、

家康の味方についた豊臣恩顧の家臣・福島正則、加藤嘉明などを監視するような役割を担っていたのであります。

※関ヶ原の戦いは徳川家康チームVS石田三成チームの構図で勃発、様々な武将が裏切ったり裏切らなかったりと疑心暗鬼になりながら複雑な人間模様で戦が動いていた。

この関ヶ原の戦いが忠勝の人生で最後の戦となりました。

武辺者の忠勝には悔いの残る一戦となってしまったかもしれませんね。

しかし、忠勝の戦働きを近くで見ていた福島正則は

凄まじい強さ!!

さすがは天下無双の武士ですね!

と忠勝をベタ褒めしていたそうです。

それに対して忠勝は

敵が弱かっただけさ。

と答えたんだとか。

他人から見ると十分すぎる働きも、忠勝には朝飯前…。

ちなみに忠勝は最終的には伊勢桑名に15万を領する大名になっています。

家康の家臣では2番目の石高です。

※ちなみに1番の石高は井伊直政で近江彦根に18万石

本多忠勝の鎧兜に愛槍『蜻蛉切り』が魅力的!

本多忠勝は最強の名に相応しいカッコイイ甲冑を纏い、蜻蛉切り(とんぼきり)という最強に切れ味抜群の槍を持っております。

黒糸威胴丸具足(くろいとおどしどうまる)というこの甲冑は黒を基調としたもので、兜の前立てには大きな鹿の角がデザインされております。

そして何より斜めに掛けられている数珠がオシャレ!

アニメや漫画のキャラ栄えするカッコよさであります。

この数珠は見た目がカッコイイから掛けてるのではなく、倒した敵を弔う為に掛けているのだよ。

そして蜻蛉切りというこの槍は、御手杵(おてぎね)、日本号(にほんごう)とともに日本三名槍と呼ばれる一品であります。

通常の槍が4.5mほどのところ、この蜻蛉切りは6mもあったんだとか。

そして槍に当たってきた蜻蛉が真っ二つに切れたことからこの名前がついたそうです。

別の説では、忠勝が飛んでいる蜻蛉を槍で切る事が出来たから…とも言われているようです。

そんなの割と誰でもできるんじゃないの?と思ってしまいますが、空中にふわりと舞う蜻蛉を槍で仕留めるには相当なスピードと正確さが求められるそうです。

これが可能である忠勝は、戦場の敵にも同じように的確に急所を狙い素早く攻撃できるという事…

めちゃくちゃ強いのも納得であります。

力技や勢いで突っ込んで戦うのでなく、確かな技術を持っていたから戦場で一度も怪我をしなかったのだ。

ちなみに本多忠勝、甲冑のサイズから身長は160cm前後ほどであると推測されているようです。

当時でいうと平均的な身長ですが、最強武将と聞くと背が高くてゴツい姿をイメージしてしまうのでなんだか意外…!

スポンサードリンク

本多忠勝娘の娘・稲姫&真田家とのエピソード

本多忠勝には稲姫(小松姫とも)という娘がおります。

この稲姫、大河ドラマやゲーム等で結構見かける事もあり、割と有名な人物であるかと思われます。

そしてこの稲姫が嫁いだのが真田信之でありました。

かつて、徳川家と真田家は敵対しており、本多忠勝は真田軍と戦って敗北した経験があります。

それが『第一次上田合戦』と言われる戦なのですが、この時の戦で忠勝は、

真田家は知略に長けている!

かなりの戦上手、ぜひとも味方につけたい!

と感じ入り、家康に自分の娘・稲姫を真田家に嫁がせることを提案したんだとか。

家康も真田の実力を認めていたので、この話が実現したとのことです。

そして一度稲姫を家康の養子にして箔をつけてから、真田家の嫡男・信之に嫁がせました。

こうして真田信之は徳川家と深い繋がりができ、直接徳川に出仕するようになったのですが、

真田信之の父・昌幸と弟・幸村は豊臣家に仕えるという状況にありました。

その後…

1600年に起こった『関ヶ原の戦い』で信之は徳川家康に、昌幸と幸村は石田三成に味方することとなり、真田家は2つに割れてしまいました。

関ヶ原の戦いは徳川家康率いる東軍が勝利…

家康は敗者となった昌幸・幸村親子を処刑すると決定するのですが、そこで待ったを掛けたのが本多忠勝でした。

二人は我が息子の家族、どうか寛大な処置を!

無理。

いくら忠勝のお願いでも聞けない!

そうですか。

では殿と一戦交わしてでも止めます。

戦の準備をしておいてください。

忠勝と戦?!

無理無理!!

う~ん…そこまで言うならワシが折れるしか…。

本多忠勝の捨て身のワガママで真田昌幸・幸村親子は命を救われたという…。

その後、家康は真田親子の処刑を取りやめ、九度山に追放という寛大な処置をとりました。

言ったもん勝ちみたいになっちゃって…。

忠勝には敵わんなぁ。

家族の為なら主君にもこんなに強気になれちゃう、忠勝は熱い男なのであります。

大往生?本多忠勝の最後、死因は??

57度戦場にでて一度も怪我を負わなかったという伝説を持つ忠勝ですが、

なんと、

関ヶ原の戦いから9年後の1609年後、ついに怪我を負ってしまうという事件が起きてしまいました。

その頃、忠勝は息子の忠政に家督を譲り平和な隠居生活を送っていたのですが、

ある時、趣味の木彫りをしている時に手を滑らせてしまい、手に怪我を負ってしまったのであります。

生涯無傷だったこのワシが怪我を…。

戦国最強と謳われた本多忠勝ももう終わりか。

こんな言葉を呟いた数日後、忠勝は63歳でこの世を去りました。

なんとも切ない死亡フラグを立ててしまったものです。

(忠勝の死因は糖尿病だったのでは?と言われているようです。)

ちなみに、逸話を見るととにかく強くて性格も男前でカッコイイ忠勝でありますが、辞世の句は意外とこの世に未練タラタラで子供のように単純なものでした。

死にともな

嗚呼死にともな

死にともな

深き御恩の君を思えば

(死にたくない、あぁ死にたくない死にたくないよぅ。家康様から受けた御恩を思うと死ねないよぅ。)

戦国武将の辞世の句にはこれってどういう意味?なんて聞きたくなるような風流な表現を取り入れた句が多いですが、忠勝の辞世の句は意訳不要の超単純なものであります。

しかし、この単純さが忠勝の無骨者っぽい一面を想像させるし、人間としての魅力を感じる素敵な一句なような気もしてきます。

スポンサードリンク

本多忠勝の関連ページ

|

|

|

|

|

|

スポンサードリンク

くうはく埋め くうはく埋め

楽しんでいただけたらイイネ!