徳川家康の年表をわかりやすく、かつ割と詳しく解説!

徳川家康は言わずと知れた天下人、戦国時代の最後の勝利者ね!

家康の人生は苦難の連続でありながら、それに勝る幸運に恵まれていたように思うわ。

なんといっても家臣に恵まれていたの!後ほど詳しく紹介するわね!

まずは家康の人生をザーッと簡単に年表にまとめてみたので見ていきましょう♪

家康の領地の変動もわかりやすく地図で解説してるわよーっ!

スポンサードリンク

徳川家康の年表

| 1542年 | 家康、誕生

三河(愛知県)の岡崎城にて誕生。幼名は竹千代。 この時はまだ『松平』姓。この頃の松平氏は今川氏の庇護下にあった。 |

|---|---|

| 1547年 | 織田氏の人質となる

今川義元への人質として駿府へ行くはずだったが、身内の裏切りにより護送中に今川氏の敵である織田氏に売られてしまい、尾張で過ごすこととなる。 (岡崎城が織田軍に攻められ、降伏して竹千代が織田氏の人質になった…という説もある) |

| 1549年 | 家康の父・松平広忠が死去。

今川氏の人質となる |

| 1555年 |

元服 |

| 1557年 | 瀬名姫と結婚

瀬名姫(築山殿とも)は今川義元の姪っ子とされている。 |

| 1559年 | 瀬名姫との間に嫡男・信康が誕生。 |

| 1560年 | 桶狭間の戦い

織田信長VS今川義元の戦、家康は今川方の武将として参戦。 まさかの今川義元が討ち死に。 その後、今川家が混乱状態にあるのを好機とみて家康は独断で三河へ帰国して独立、岡崎城主となる。 |

| 1562年 | 清洲同盟

尾張の織田信長と同盟を結ぶ。 今川家を見限った事になる。 |

| 1563年 | 名を家康と改める。

三河で一向一揆が起こる。翌年には徳川家康がこれを無事に平定する。 |

| 1566年 | 『松平』から『徳川』に姓を改める。 |

| 1568年 | 駿河侵攻

甲斐の武田信玄と同盟を結び、家康は遠江、信玄は駿河からと今川領へ攻め入る。

途中、武田軍が約束を破って徳川領とするはずの遠江を侵し始めたので、家康は信玄を見限ることにした。 相模の北条氏の仲介のもと、今川氏真(義元の跡継ぎ)の籠る掛川城を無血開城させることができた。

この時、徳川氏と北条氏で同盟が結ばれている。

今川氏を降した家康は、遠江を手中に収めた。 |

| 1570年 | 浜松城を築く

三河の岡崎から遠江へ移り、浜松を本拠地とした。

姉川の戦い 織田信長・徳川家康連合軍VS浅井長政・朝倉義景連合軍の戦い。 家康連合軍が勝利。

織田信長の盟友として信長を支援する |

|---|---|

| 1572年 | 一言坂の戦い

二俣城の戦い この時期から武田信玄が遠江に侵攻してくる。徳川方は城を次々に落とされてしまう。

三方ヶ原の戦い |

| 1573年 | 武田信玄が死去

三河に着手していた信玄が死去したことで、武田軍は甲斐へ撤退していった。 武田氏の攻撃の手が緩んだ事で家康は盛り返し、勢力を回復していく。 |

| 1575年 | 長篠の戦い

徳川家康・織田信長連合軍VS武田勝頼(信玄の跡継ぎ)、徳川連合軍の勝利。 この戦で武田勝頼は多くの家臣を失い、衰退の一途を辿ることになる。 |

| 1579年 | 妻・瀬名姫を殺害させる

嫡男・信康を切腹させる 武田氏と内通しているとの噂を聞いた織田信長が両者を処罰するよう家康に命令、徳川家を守る為にやむなく処罰した。 (家康と信康が不仲でこじれた末に切腹させた…など所説アリ) |

| 1582年 | 甲州征伐

織田信長と結束してに武田氏の領地に攻め入る。 結果、武田氏は滅亡。 家康は戦後、信長から駿河一国を与えられる。

本能寺の変 織田信長が京都の本能寺で明智光秀に襲撃されて死去。

伊賀越え 本能寺の変が起こる前、家康は少数で堺に観光に来ていた。 信長と親しくしてる手前、家康も明智勢や落ち武者狩りの標的となったので伊賀を経由して三河の岡崎城へ逃げ帰った。

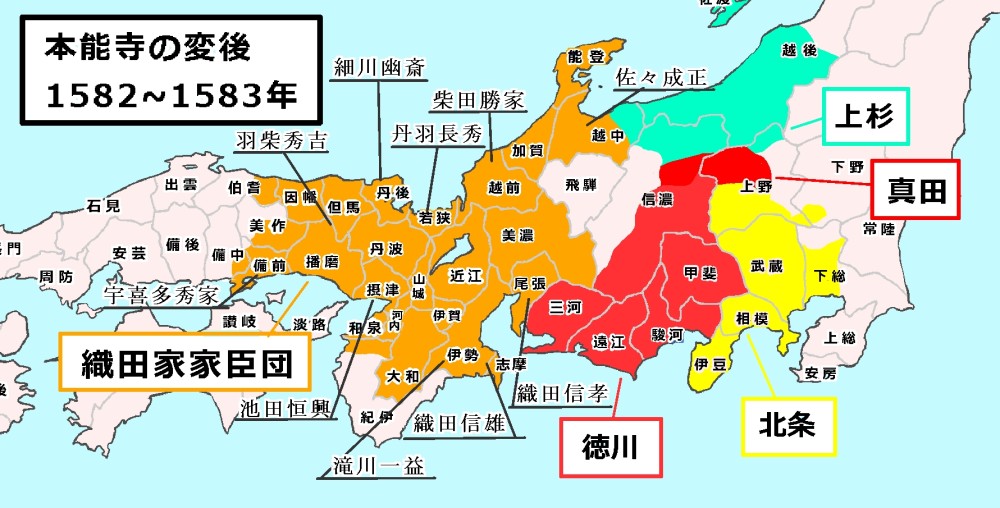

天正壬午の乱 信長の死によって情勢が変わり、旧武田領(甲斐・信濃・上野)が無法地帯と化する。 その領地を狙って徳川家康ほか北条氏、上杉氏、真田氏らが旧武田領へと攻め入る。 色々あった結果、家康は新たに甲斐・信濃(の一部)を手に入れ、駿河・遠江・三河を合わせて5ヶ国を領有する大大名となった。 |

家康は三河、遠江、駿河、甲斐、信濃の五国に150万石を領する大大名となった。

一方、豊臣秀吉は織田信長の築き上げたこの大勢力を引き継ぐ形でどんどん勢いを増し、家康の上をいくことになる。

| 1584年 | 小牧長久手の戦い

徳川家康・織田信雄(信長の次男)VS羽柴秀吉の戦。 和睦して終結。長久手での戦は家康が勝利したが、その後の調略により秀吉が優位にたつ結果となった。 |

|---|---|

| 1586年 | 豊臣秀吉に臣従する。 |

| 1585年 | 豊臣秀吉が関白に任命され、天下人同然の地位となった。

第一次上田合戦 沼田領の権利を巡って真田昌幸と対立、戦に発展。 真田氏の本拠地・上田城に軍勢を派遣するも敗北。 |

| 1586年 | 秀吉の妹・朝日姫と結婚

家康を懐柔させたい秀吉が、家康に妹を差し出してきた。 この後、ついに家康が豊臣秀吉に臣従する。

駿河へ移る |

| 1587年 | 朝廷から権大納言の職に任命される。 |

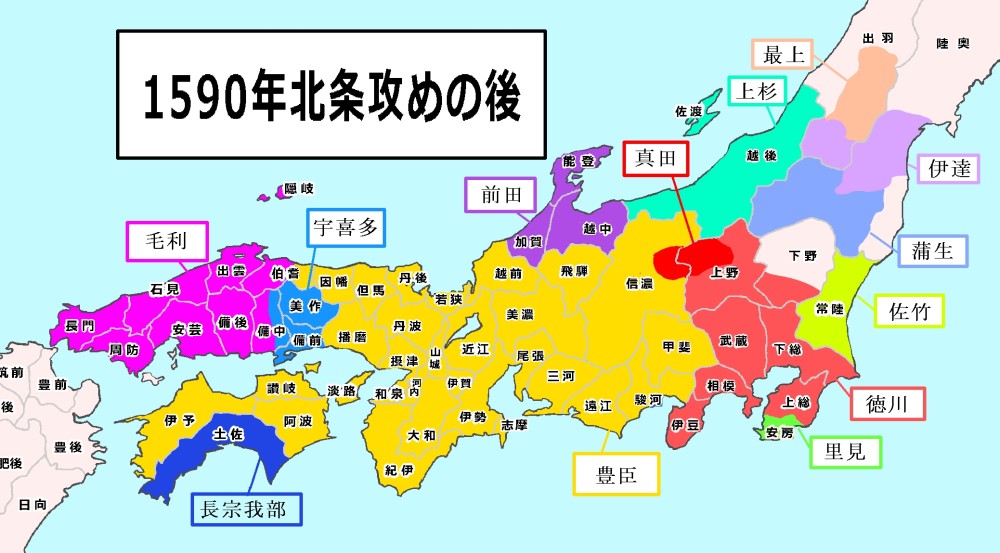

| 1590年 | 北条小田原攻め

秀吉に抵抗する北条氏を成敗する為の戦に参加。北条氏の敗北。

武蔵へ移る 小田原攻めの後、関東へ移封される。 上野・武蔵・相模・下総・上総・伊豆・下野(約半分)の七国を領する250万石の大大名となった。 |

250万石の大名になったのは一見大出世であるが、これは秀吉が家康のことを脅威とみなし今後の憂いを失くすため、政治の中心である京都から離れた場所に置いたなんて言われている。

しかも当時、江戸は未開の地で不便も多く、さらに北条攻めの後で関東は荒れていた。

田舎でひっそりと頑張っておくれ。

北条の残党もいるだろうし、土地の整備でお金もめちゃ減るだろうね。ドンマイ!

といった感じだったかもしれない。

けど、

関東方面にはまだまだ油断ならん奴らがいるし、家康ほどの大名じゃないと任せられない!

といった感じでもあったはず。

なにはともあれ、家康は草木が生えまくる土地の整備、治水工事、江戸の町づくりなどに積極的に取り組み江戸を見事に発展させた。

江戸時代から現代へと、東京が華やかな都会になったのも家康の努力あってこそ…!

| 1592年 | 文禄の役

一度目の朝鮮出兵が行われる。 家康は肥前の名護屋城(朝鮮出兵の際、日本軍の基地とした場所)に在陣したのみで渡海していない。 |

|---|---|

| 1596年 | 内大臣の職に就任

家康が『内府様』と呼ばれる理由がコレ。 |

| 1597年 | 慶長の役

二度目の朝鮮出兵、こちらも家康は渡海せず。 |

| 1598年 | 五大老の一人となる

豊臣政権のトップ役職ともいえる重役に付ついた。

この年、豊臣秀吉が死去。 |

| 1599年 | 石田三成襲撃事件

福島正則や加藤清正らが石田三成のいる屋敷を襲撃した際、家康が仲介して事を収めた。 この後、家康は大坂城に入って政を行うことになる。

この頃、加賀の前田利長が謀反を企んでいるとして加賀へ攻め入ることを考える。 が、前田利長の母が人質として江戸にやってきたので取りやめとなった。 |

| 1600年 | 会津征伐(未遂に終わる)

会津の上杉景勝が謀反を企んでるとの噂アリ、会津へと出兵する。 この間に石田三成が挙兵、大坂城西の丸を奪取される。

伏見城の戦い

関ヶ原の戦い 徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が戦う。 家康率いる東軍の勝利。 |

| 1603年 | 江戸幕府が誕生

徳川家康、征夷大将軍に任命され江戸に幕府を開く。 これにより、天下人の地位をはっきりと確立した。 |

| 1605年 | 三男・徳川秀忠に将軍職を譲る。 |

| 1607年 | 家康、駿府に移る

大御所として政に携わる。 |

| 1611年 | 二条城で豊臣秀頼と会見

秀忠将軍就任の時など、これまで家康と会見する事を拒み続けていた豊臣秀頼(秀吉の跡継ぎ)だったが、ついに秀頼を上洛させることに成功。 徳川家が豊臣家より上だという事を改めて世に知らしめる。 |

| 1614年 | 方広寺鐘銘事件

豊臣方が作った鐘に『国家安康』と記されているのが家康の名を分断して呪っているとして問題になる。

大坂冬の陣 方広寺の事件がきっかけで豊臣家との関係が悪化して戦に発展。 徳川軍が大坂城を攻めるが、この戦は和平を結び終結する。 |

| 1615年 | 大坂夏の陣

豊臣方に不穏な動きアリとして家康が再び挙兵、二度目の戦は徳川軍の完全なる勝利。 豊臣秀吉の息子・秀頼とその母・淀殿は自害し、豊臣氏は滅亡した。 |

| 1616年 | 徳川家康、75歳で死去

病にて駿府にて息を引き取る。

これ以降は大きな戦もなく、およそ260年間、徳川の時代が続いていくことになる。 |

スポンサードリンク

徳川家康の関連記事

|

|

|

関連逸話漫画

意外と血気盛んな徳川家康!家康は戦の時に我を忘れて・・・ 意外と血気盛んな徳川家康!家康は戦の時に我を忘れて・・・ |

本多重次物申す!家康は河原でおぞましいアイテムを見つけて・・・ 本多重次物申す!家康は河原でおぞましいアイテムを見つけて・・・ |

スポンサードリンク

くうはく埋め くうはく埋め

楽しんでいただけたらイイネ!