大友宗麟の歴史をゆるりと解説!

大友宗麟は戦国時代に九州で勢力を誇った大大名!

そしてキリシタン伝説が強烈なお方ね。

大友宗麟のキリシタントークは話すと長くなるのでひとまず置いといて、ここでは大友宗麟の歴史を軽~くまとめたわよ~っ!

スポンサードリンク

ごたごたのお家騒動の後、大友家当主になった宗麟

九州の大友氏は鎌倉時代から豊後の守護職を務める名門!

大友宗麟はその20代目の当主となったわけですが、その馴れ初めはなかなかに大変なものでした。

宗麟が当主となる前、大友家では跡継ぎを巡り宗麟派と塩市丸(しおいちまる)派で家中が割れていたのです。

塩市丸は私の腹違いの弟ね。

もともと長男である宗麟が跡継ぎと決まっていたみたいですが、宗麟の父・義鑑(よしあき)が塩市丸を溺愛し、何が何でも跡継ぎにと考え始めたのです。

そして父・義鑑は宗麟を嫡廃し、宗麟を指示する家臣達も消し去ろうと企んでおりました。

宗麟を支持する家臣達はこの動きを許す事ができず、謀反を起こして塩市丸と父・義鑑を亡き者としてしまいました。

※この事件は『二階崩れの変』と呼ばれる。館の二階で寝ていた親子の寝込みを襲ったらしい。

この後、家臣達の願い通り宗麟が大友家の当主となったわけですが、宗麟は謀反の首謀者である田口、津久見一族を静粛しております。

私を支持してくれてたのはありがたいけど、家中をまとめるには致し方なし…。

お家騒動のゴタゴタを上手いこと収束させた宗麟、ここからはさらなる勢力拡大を図り、最盛期には九州6ヶ国を治めるまでに大友氏を成長させることとなります。

大友宗麟と大内氏!中国地方との関わりについて

戦国時代の九州といえば大友氏・島津氏・龍造寺氏の三つ巴の争いが有名ですが、この三つ巴の争いが激化する前、大友宗麟は中国地方の敵とも争いをしておりました。

私が当主になった1550年頃、島津の勢いもそれほどでなかったし龍造寺はまだまだ小物・・・。

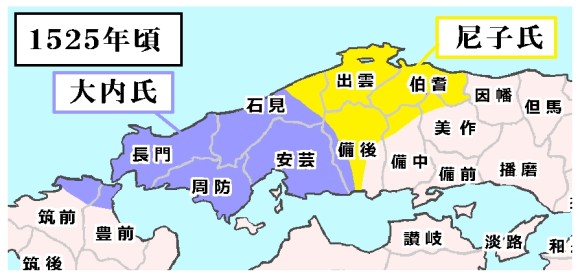

※1525年の中国地方。毛利元就がビッグになるのはもう少し後。

↑中国地方に隣接する場所にいる我らは、そこいらの大名である大内氏と長年敵対関係にあったのだよ。

大内氏は全盛期には周防・長門・安芸・岩見の中国四ヶ国に加え、九州の筑前・豊後を治める大大名でした。

しがし、1551年に家臣の陶晴賢(すえはるかた)に謀反を起こされて当主の大内義隆は死去してしまいます。

陶晴賢はこの時、大友宗麟の弟・晴英(はるひで)を大内家に迎え入れ、晴英を新しい当主に担ぎ上げる事で自分が実権を握りました。

晴英は『大内義長』の名前の方が有名かも。私の腹違いの弟で母親が大内の血筋の人なの。

宗麟の弟・晴英は陶晴賢に利用された形になりますが、大内家当主に大友家の人間がついた事で宗麟は大内氏のものだった豊前・筑前を支配下に置く事ができました。

そして博多(筑前)の貿易港を自由に使えるようになった大友宗麟は海外貿易を行ってかなり儲けを出していたようです。

ポルトガルとの貿易では鉄砲や大砲といった西洋の武器の輸入も行っていた模様。

織田信長が『鉄砲すげぇ!』なんてはしゃいでた時、私は鉄砲どころか大砲持ってたからね。

最先端いってたわけよ~!

こんな美味しい思いができたのも陶晴賢の謀反のおかげ…

しかし、その陶晴賢は1555年に厳島の戦いで毛利元就に敗北し死去。

大内家当主となった宗麟の弟・晴英も、この2年後に毛利氏に攻められ死去してしまいました。

スポンサードリンク

大友宗麟は毛利元就とドンパチしていた

この調子で九州の土地もゲットしちゃうぞ!

勢いづいてきた毛利元就は、手始めに中国と九州の間に位置する豊前の門司城(もじじょう)を占拠しました。

怒った宗麟は門司城を取り返すために攻撃に出るのですが、毛利軍の抵抗は強く城を取り戻す事が出来ませんでした。

悔しい!

このまま泣き寝入りしたくない!

そこで大友宗麟は、将軍・足利義輝に献金して豊前・筑前の守護職と九州探題職を与えてもらいました。

国を治める権利を金で買ったという事…。

チョイせこいけど、これで私は将軍に認められた格式ある大大名となったのである。

将軍と親密な関係を築き、力を強めた大友宗麟はここで豊前・豊後・筑後・筑前・日向・肥後の九州6ヶ国を束ねる大名となり大友氏の全盛期を築き上げたのでした。

毛利とは将軍の仲介で和睦したぞ。

残念ながら門司城は毛利のものとなってしまったが…。

しかしこの後、尼子氏を滅ぼし中国の覇者となった毛利元就は和睦を破って筑前へと侵攻してきます。

下剋上ブームの今、将軍の認めた地位なんて意味ないんだぜ。

しばらくの間、また大友VS毛利で交戦状態が続いていたのですが、1569年頃に中国地方で尼子氏の残党が暴れ出した為にやむなく毛利氏は九州から兵を引きました。

毛利の侵攻を防ぎきった…!

宗麟が毛利に気を取られてる間に九州で新勢力が台頭

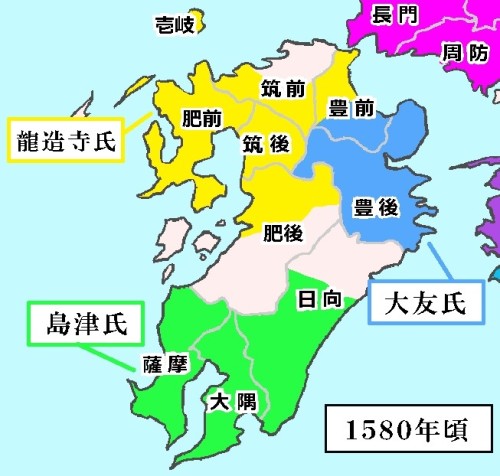

大友宗麟が中国地方の勢力とドンパチしている間、島津氏と龍造寺氏はそれぞれ九州で勢力を拡大させておりました。

龍造寺は毛利と組んで私を潰そうとしてたし、なんか最近調子のってるしでムカつく。

※龍造寺隆信は肥前の大名・少弐氏の家臣だった人物。下剋上で少弐氏を倒し肥前を制圧した。

1570年…

大友宗麟は6万もの大軍を動員し、龍造寺隆信の籠る佐嘉城を包囲させました。

佐嘉城を守る龍造寺の軍勢はわずか5000…。

龍造寺側からすると絶望的な兵力差だし、余裕の勝戦でしょ。

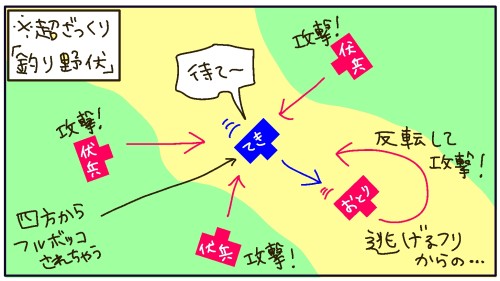

と思われたのですが、大友軍の一部を前線に送り出して総攻撃をかけようとしていたところで龍造寺軍に奇襲をかけられてしまい、

ここで大将を務めていた宗麟の弟・大友親貞が討たれるという大ダメージを受け、敗北してしまいました。

城の包囲を初めてから約4ヶ月経過し、満を持して突撃しようとしてたのに…。

これでまた戦は膠着状態だよ…。

とはいえ大友軍にはまだ無傷の兵が大勢控えており、兵力差からすると龍造寺軍が不利なのに変わりありません。

しかし龍造寺隆信ばかりに気を取られてるわけにもいかず、宗麟はひとまず和睦を結んで戦を終わらせたのでした。

まさかこの兵力差で勝てないとは…。

ますます龍造寺にでかい顔させる事になってしまったね…。

『今山の戦い』と呼ばれるこの戦…

大大名の宗麟の軍勢を蹴散らしたことでワシの株が上がったよね♪

一方、島津氏は近隣の国人勢力をねじ伏せメキメキと頭角を現しておりました。

日向の国人・伊東氏も島津氏に敗北…

その後、伊東氏は宗麟に助けを求めてきました。

南九州はまだ手つかず…

いい機会だし私の夢の実現の為にも日向を手に入れるぞ!

島津を倒したら九州統一も夢じゃないしっ!

大友宗麟は総力を挙げて日向に出兵、島津氏を潰しにかかるのですが1578年に起こった耳川の戦いで敗北してしまいます。

この敗北で大友氏は衰退の一途をたどることに…。

龍造寺もますます調子づいてきて気づけば九州三国志状態。

こんな感じになっていたのですが、1584年の沖田畷の戦いで島津家久が龍造寺隆信に勝利します。

この戦で龍造寺隆信は討ち死に。

肥後・筑前の国人達は島津氏に服属し、島津氏は一気に大友宗麟を超える大勢力へと成長しました。

やばい…

もう単独では島津に敵わない!

島津氏の勢いを恐れた大友宗麟は、この時日本で敵無し状態だった豊臣秀吉に助けを求めました。

これに応じて豊臣秀吉は、長宗我部元親・仙石秀久らを援軍に送ってくれます。

しかし、島津軍はこれら豊臣軍を倒してグイグイ大友領へ侵攻していきました。

その結果、もはや滅亡寸前というところまで追い詰められた大友宗麟ですが、このタイミングで豊臣秀吉が20万もの大軍を率いて九州征伐を開始…

す、凄まじい数で来た!

でも戦う!最後の最後までやってやるでごわす!

いやもう無理…戦い続けたら全滅するぞ…。

降参するでごわす…。

豊臣軍の活躍により、大友氏はギリギリのところで命拾いすることができたのでした。

島津氏までもが秀吉に降伏したことで、九州は秀吉の支配下に収まりました。

その後、九州では新たに領地分配が成されるのですが大友氏は豊後一国を安堵されるのみとなりました。

滅亡しなかっただけマシか…?

一時は九州最強の大名家だったのに悲しいね…。

島津との争い、九州征伐のドタバタで心身共に疲弊したか、大友宗麟は島津氏の降伏と同時期に58歳で病死しております。

スポンサードリンク

おまけ・大友宗麟の死後、大友家はどうなった?

大友宗麟の死後、跡継ぎの義統(よしむね)はそのまま豊臣家に仕えるのですが、朝鮮出兵でヘタをうって改易されてしまいます。

その後、義統は大友家再興を図るために関ヶ原の戦いで西軍に味方するのですが、西軍が敗北したため望みは叶わず…。

戦国時代の大友家はちょっぴり寂しい末路を辿る事になってしまいました。

そもそも、大友氏の衰退を招いたのは私がキリスト教にハマりすぎたせいでもあるんだよね…。

それに関する記事のリンクを下に貼ってあるから、よかったら見てみてね…。

オススメ関連記事

|

|

|

|

スポンサードリンク

くうはく埋め くうはく埋め

楽しんでいただけたらイイネ!